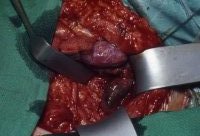

- Abbildung 2: HPT, 12 Jahre alter Junge

- a) Intraoperativer Situs: Revision der Halsregion und Darstellung eines deutlich

vergrößerten Nebenschilddrüsenkörperchens

Von Bedeutung für die Entstehung von Harnsteinen im Kindesalter sind metabolische Störungen. Ihre Häufigkeit wird bis zu 80% angenommen. Solche Veränderungen spielen neben den Fehlbildungen der Nieren bzw. ableitenden Harnwegen und den Harnwegsinfekten eine pathogenetische Rolle. Hier sind vor allem zu nennen: Hyperkalziurie und Hypozitraturie sowie Hyperuricosurie sowie Zystinurie, aber auch die seltenen Oxalosen, insbesondere die primäre Hyperoxalurie, die als Risikofaktoren der Harnsteinbildung angesehen werden. Außer Harnsäuresteinen kann es zur Bildung anderer, allerdings seltenerer Purinsteine kommen. Hier sind als Bildungssubstanzen das Oxypurin Xanthin und die Purinbase Adenin zu nennen ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Im Zusammenhang mit diesen Störungen, auch in Hinsicht auf ihre Behandlung muss die bei Steinbildnern im Kindesalter zu beobachtende geringe Urinausscheidung bedacht werden.

Zur Hyperkalziurie kann es durch eine gesteigerte intestinale Absorption kommen, auch die erhöhte Resorption aus den Knochen infolge eines Hyperparathyreoidismus bzw. durch einen Tubulusdefekt („renal leak“), der durch gestörte Rückresorption zu vermehrter Kalziumausscheidung führt.

Ein Adenom der Nebenschilddrüse hat Hyperkalziurie und als Komplikation Harnsteinbildung zur Folge ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

In ein bis zwei Prozent der Harnsteinpatienten ist die Ursache ein primärer Hyperparathyreoidismus (HPT). Zur Symptomatik gehört die Hyperkalziurie Hypophosphaturie sowie ein erhöhtes Parathormon.

b

b

Bei dem 12 Jahre alten Jungen fielen rezidivierende Harnsteinbildungen auf. Pathologische Kalzium- und Phosphatwerte im Serum führten zur Diagnose des HPT. Die Revisionsoperation ergab ein Adenom der Nebenschilddrüse (Abbildung 2).

Auch eine Überernährung (Affluenz) mit proteinreicher Kost kann über eine metabolische Azidose zur Hyperkalziurie und Hypozitraturie führen. Bei Kindern mit Hyperkalziurie findet sich nicht selten eine Hämaturie, die von Stapleton et al als Folge der hyperkalziuriebedingten Bildung von Mikrolithen angesehen wird ![]() Literatur:Stapleton, F. B., Roy, S., Noe, N., Jerkins, G.: "Hypercalciuria in children with hematuria", N Eng J Med 310: 1345, 1984.

Literatur:Stapleton, F. B., Roy, S., Noe, N., Jerkins, G.: "Hypercalciuria in children with hematuria", N Eng J Med 310: 1345, 1984.

(Eingehendere Ausführungen zur Pathogenes der Hyperkalziurie siehe in ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007).

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007).

Bei Frühgeborenen, die wegen offenem Ductus arteriosus bzw. chronischer Lungenerkrankung über längere Zeit Furosemid erhielten (Dosis: 2mg / kg pro Tag über etwa 10 bis 12 Tage), kann sich ein Nephrokalzinose entwickeln ![]() Literatur:Hufnagle, K. G., Khan, S. N., Duna, P., Cacciarelle, A., Williams, P.: "Renal Calcifications: A Complication of Long-Term Furosemide Therapy in Preterm Infants", Pediatrics 70, 3: 360-363, 1982

Literatur:Hufnagle, K. G., Khan, S. N., Duna, P., Cacciarelle, A., Williams, P.: "Renal Calcifications: A Complication of Long-Term Furosemide Therapy in Preterm Infants", Pediatrics 70, 3: 360-363, 1982

Ezzedeen, F., Adelman, R. D., Ahlfors, C. E.: "Renal calcification in preterm infants: Pathophysiology and long-term sequelae", J Pediatr., 113, 3: 532-539, 1988.

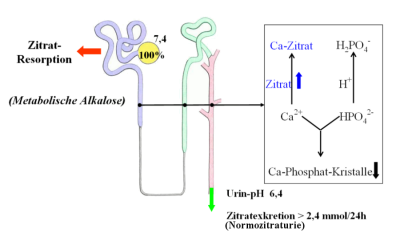

Eine für die Harnsteinbildung wichtige Substanz ist das Urinzitrat. Ihm kommt eine modulatorische bzw. inhibitorische Funktion zu. D.h. Zitrat bindet Kalzium im Urin zu einem löslichen Komplex und verhindert so die Steinbildung. Der Zitratspiegel des Urins ist abhängig vom Urin-PH. Im alkalischen Urin wird weniger Zitrat rückresorbiert, vermehrt ausgeschieden, sodass ausreichend Kalzium gebunden wird (Abbildung 3).

Harnsäuresteine können sich durch Störungen im Nierentubulusbereich bilden, wodurch es zu einem sauren Urin kommt, indem die Harnsäure schlecht löslich ist („![]() Säurestarre“Säurestarre“Von Bedeutung für die Harnsteinbildung sind fernerhin Azidifizierungsstörungen des Nierentubulus. Dabei sind Pyelonephritiden (Tubulo-interstitielle Nephritis) häufig ursächlich und führen zum Krankheitsbild der distalen renalen tubulären Azidose (dRTA). Der daraus resultierende alkalische Urin und die Hypozitraturie begünstigen die Bildung von Kalziumphosphatkonkrementen bei diesem Krankheitsbild

Säurestarre“Säurestarre“Von Bedeutung für die Harnsteinbildung sind fernerhin Azidifizierungsstörungen des Nierentubulus. Dabei sind Pyelonephritiden (Tubulo-interstitielle Nephritis) häufig ursächlich und führen zum Krankheitsbild der distalen renalen tubulären Azidose (dRTA). Der daraus resultierende alkalische Urin und die Hypozitraturie begünstigen die Bildung von Kalziumphosphatkonkrementen bei diesem Krankheitsbild

![]()

Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007).

Von Bedeutung für die Harnsteinbildung sind fernerhin ![]() Azidifizierungsstörungen des Nierentubulus. Dabei sind Pyelonephritiden (Tubulo-interstitielle Nephritis) häufig ursächlich und führen zum Krankheitsbild der distalen renalen tubulären Azidose (dRTA). Der daraus resultierende alkalische Urin und die Hypozitraturie begünstigen die Bildung von Kalziumphosphatkonkrementen bei diesem Krankheitsbild

Azidifizierungsstörungen des Nierentubulus. Dabei sind Pyelonephritiden (Tubulo-interstitielle Nephritis) häufig ursächlich und führen zum Krankheitsbild der distalen renalen tubulären Azidose (dRTA). Der daraus resultierende alkalische Urin und die Hypozitraturie begünstigen die Bildung von Kalziumphosphatkonkrementen bei diesem Krankheitsbild ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Bei der zur Steinbildung führenden pathologischen Zystinurie handelt es sich um eine monogenetische Erkrankung und zwar die zweithäufigste autosomal rezessiv erbliche Erkrankung in Europa.

Zu Grunde liegt eine Störung des Transepithelialen Transportes von Zystin und anderen Aminosäuren im proximalen Nierentubulusbereich und intestinal. Es findet sich eine gestörte intestinale Resorption und verstärkte renale Ausscheidung (Supersaturation) von Zystin (s. Abbildung 4) ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.