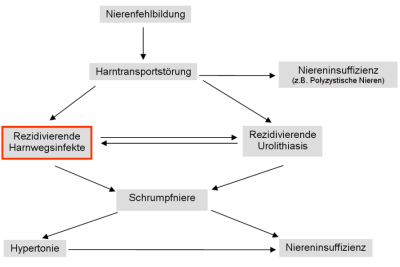

- Abbildung 10:

- Komplikationen bei Nierenfehlbildungen

Fehlbildungen der Nieren und der ableitenden Harnwege (s. dazu im Einzelnen die entsprechenden Kapitel).

Insbesondere rezidivierenden Harnwegsinfekten können anatomische Fehlbildungen bzw. Reifungsstörungen (z.B. VUR) ursächlich zugrunde liegen. In der Mehrzahl handelt sich jedoch um Kinder mit unauffälligen anatomischen Verhältnissen.

Bei den Komplikationen, die in Folge von Nierenfehlbildungen auftreten, kommt dem Harnwegsinfekt eine besondere Bedeutung zu (Abbildung: 10).

Für einige angeborene Fehlbildungen, die eine Prädisposition für Harnwegsinfekte darstellen, werden familiäre Häufungen beobachtet. Zu nennen sind der Vesikoureterorenale Reflux (VUR) und Ureter fissus.

Zu Obstruktionen der Harnleiter (z.B. Ureterabgangsstenose) sowie Harnröhrenstrikturen, siehe die entsprechenden Kapitel.

Blutgruppe: Die angeborene Verteilung der A/B-Blutgruppenantigene auf der Urotheloberfläche beeinflusst ebenfalls die Empfänglichkeit für Harnwegsinfektionen.

Hierzu sind die Untersuchungen yon Lomberg et al zu bedenken, die aufgrund ihrer Arbeiten einen Einfluss der Blutgruppen auf die Adhaesion von uropathogenem E. coli annehmen ![]() Literatur:Lomberg, H. et al: "Influence of blood group on the availabilty of receptors for attachment of uropathogenic e coli", Infect Immun, 51, 919-926, 1986.

Dabei wurden verschiedene P-Blutgruppenantigene (P,P1) als patientenspezifischer Faktor besonderer Wirtsempfänglichkeit benannt. Blutgruppe P-negative Personen werden nicht infiziert

Literatur:Lomberg, H. et al: "Influence of blood group on the availabilty of receptors for attachment of uropathogenic e coli", Infect Immun, 51, 919-926, 1986.

Dabei wurden verschiedene P-Blutgruppenantigene (P,P1) als patientenspezifischer Faktor besonderer Wirtsempfänglichkeit benannt. Blutgruppe P-negative Personen werden nicht infiziert ![]() Literatur:Brühl, P.: "Körpereigene Abwehrmechanismen bei Harnwegsinfektionen" in Hoffstetter, A. (Hrsg.): "Urogenitale Infektionen", Springer Berlin, 1999. Auch Schaeffer nimmt an, dass einzelne Patienten aufgrund ihrer Blutgruppenzugehörigkeit widerstandsfähig gegen Infektionskrankheiten sind

Literatur:Brühl, P.: "Körpereigene Abwehrmechanismen bei Harnwegsinfektionen" in Hoffstetter, A. (Hrsg.): "Urogenitale Infektionen", Springer Berlin, 1999. Auch Schaeffer nimmt an, dass einzelne Patienten aufgrund ihrer Blutgruppenzugehörigkeit widerstandsfähig gegen Infektionskrankheiten sind ![]() Literatur:George, N.J.R: "Urinary tract Infection" in Mundy, R. et al: "Scientific Basis of Urology", Isis Medical Oxford, 1999.

Literatur:George, N.J.R: "Urinary tract Infection" in Mundy, R. et al: "Scientific Basis of Urology", Isis Medical Oxford, 1999.

Phimose (Präputialstenose) ist im ersten Lebenshalbjahr in ca. 25% Ursache von Harnwegsinfekten (siehe Abschnitt Häufigkeiten, Altersverteilung und Geschlechtsunterschiede).

![]() Risikofaktor PräputiumRisikofaktor PräputiumRIm Periurethralbereich werden überwiegend P-Fimbrien tragende E. coli isoliert. Diese binden am inneren Präputialblatt und haben eine Promotorfunktion für die Kolonisation des Harntraktes. Ausschließlich P-Fimbrien tragende E. coli sind in der Regel auslösend für narbenbildende Pyelonephritiden. Die Adhärenz von E. coli im oberen Harntrakt und die Auslösung einer Immunreaktion des Wirtsorganismus wird über Typ-1-Fimbrien vermittelt.

Risikofaktor PräputiumRisikofaktor PräputiumRIm Periurethralbereich werden überwiegend P-Fimbrien tragende E. coli isoliert. Diese binden am inneren Präputialblatt und haben eine Promotorfunktion für die Kolonisation des Harntraktes. Ausschließlich P-Fimbrien tragende E. coli sind in der Regel auslösend für narbenbildende Pyelonephritiden. Die Adhärenz von E. coli im oberen Harntrakt und die Auslösung einer Immunreaktion des Wirtsorganismus wird über Typ-1-Fimbrien vermittelt.

Im Vergleich zu Zirkumzidierten haben die nicht operierten Jungen, unabhängig vom Alter, ein 5-fach höheres Risiko einer symptomatischen Harnwegsinfektion bis zum 5. Lebensjahr.

Durch die Zirkumzision erfolgt eine radikale Veränderung der bakteriellen Adhärenz im Periurethralbereich. Während post partum die periurethrale Kolonisation bei Knaben natürlicherweise zunächst ansteigt und dann langsam abfällt, kommt es bei Zirkumzidierten zu einem raschen Abfall der Periurethralkolonisation.

Harnwegsobstruktion durch Konkremente ist ein ernster pathogenetischer Faktor für die Entstehung von Harnwegsinfektionen, die manchmal in kurzer Zeit in eine lebensbedrohliche Urosepsis übergehen können (![]() s. Urolithiasis).

s. Urolithiasis).

Abgeschwächtes Immunsystem findet sich bei Diabetes mellitus. Hier wird eine herabgesetzte Leukozytenkonzentration bzw. Granulo- und Lymphozytopenie und Störung der Phagozystose angeschuldigt.

Auch konsumierende Erkrankungen mit Protein- und Antikörpermangel spielen eine Rolle.

Fernerhin ist die Infektneigung bei Immunsupprimierung infolge einer zytostatischen Therapie bei Tumorerkrankungen zu nennen (Granulo- bzw. Lymphozytopenie!). Auch angeborene primäre Immundefekte wie die A-Gamma-Globinämie sind zu nennen.

Harnwegsinfektionen können nach Katheterisierung, instrumentellen, endoskopischen Untersuchungen bzw. auch nach Fremdkörpereinführungen entstehen ![]() Literatur:Bichler, K.-H.: "Das urologische Gutachten", Springer Berlin, 2004

Literatur:Bichler, K.-H.: "Das urologische Gutachten", Springer Berlin, 2004

Liedl, B.: "Katheterassozierte Harnwegsinfektionen" in Hoffstetter, A. (Hrsg.): "Urogenitale Infektionen", Springer Berlin, 1999.

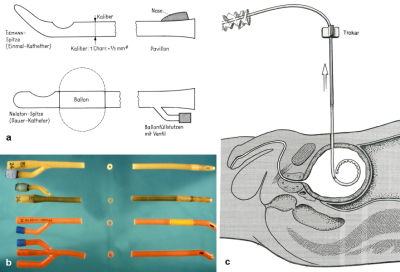

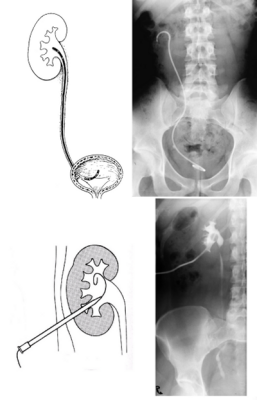

Das ist trotz Beachtung steriler Techniken der Fall. Katheter werden zur Uringewinnung (![]() Diagnostik/s. Abbildung 2) aber auch zur Harnableitung, zur

einmaligen Drainage, als Dauerkatheter, suprapubische Harnblasenfistel, als Harnleiterschiene bzw. Nephrostomiekatheter eingesetzt (Abbildungen 11,12).

Diagnostik/s. Abbildung 2) aber auch zur Harnableitung, zur

einmaligen Drainage, als Dauerkatheter, suprapubische Harnblasenfistel, als Harnleiterschiene bzw. Nephrostomiekatheter eingesetzt (Abbildungen 11,12).

Zur Verhinderung von Infektionen ist dabei steriles Arbeiten Voraussetzung.

Derartige Harnableitungen sind von erheblicher klinischer Bedeutung, insbesondere zur passageren Entlastung der ableitenden Harnwege bzw. der Nieren. Sie dienen so zur raschen Wiederherstellung der Urinpassage und ermöglichen es, Zeit für eine spätere operative Wiederherstellung der Abflussverhältnisse zu gewinnen Durch die Katheterisierung kommt es zur Keimeinschleppung aus den distalen Harnröhrenanteilen bzw. den benachbarten Hautpartien. Dieser Eintritt von Erregern erfolgt trotz Beachtung steriler Bedingungen. In besonderer Weise sind Patienten mit neurogener Blasenentleerungsstörung durch notwendig werdende Katheterisierungsmaßnahmen gefährdet.

Auf die Bedeutung der neurogenen Harnblasenentleerungsstörungen für die Infektentstehung in Nieren und ableitenden Harnwegen wird in diesem Lernprogramm an anderer Stelle ausführlich eingegangen (![]() s. Kapitel Harnblasenentleerungsstörungen).

s. Kapitel Harnblasenentleerungsstörungen).

Die ![]() habituell zu seltene und nur teilweise Harnblasenentleerung ist gewöhnlich mit Harnwegsinfektionen und Enuresis diurna vergesellschaftet.

habituell zu seltene und nur teilweise Harnblasenentleerung ist gewöhnlich mit Harnwegsinfektionen und Enuresis diurna vergesellschaftet.