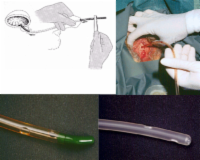

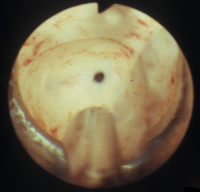

- Abbildung 9:

- a) Kathetersets zur sterilen Uringewinnung

b

b

b

b

d

d

b

b

b

b

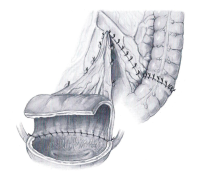

Als neurochirurgische Erstbehandlung (Notfall) erfolgt der ![]() operative Verschlussoperative VerschlussDas Ziel der Operation ist das Leck der zerebrospinalen Flüssigkeit zu verschließen, die neurale Funktion zu bewahren, eine Infektion sowie durch den Eingriff eine sekundäre Enge ("Tethering") zu verhindern. Die Operation umfasst die Separation der Plakode (Zyste mit Neuralstrukturen), Dissektion der Dura. Annäherung der Gewebsschichten in der Mittellinie, Ausbildung eines Duralsackes und Hautverschluss. Eventuell auftretende postoperative Harnverhalte erfordern urologische Intervention. der MMC. Er soll in den ersten 48 bis 72 Stunden nach der Geburt erfolgen

operative Verschlussoperative VerschlussDas Ziel der Operation ist das Leck der zerebrospinalen Flüssigkeit zu verschließen, die neurale Funktion zu bewahren, eine Infektion sowie durch den Eingriff eine sekundäre Enge ("Tethering") zu verhindern. Die Operation umfasst die Separation der Plakode (Zyste mit Neuralstrukturen), Dissektion der Dura. Annäherung der Gewebsschichten in der Mittellinie, Ausbildung eines Duralsackes und Hautverschluss. Eventuell auftretende postoperative Harnverhalte erfordern urologische Intervention. der MMC. Er soll in den ersten 48 bis 72 Stunden nach der Geburt erfolgen ![]() Literatur:Wagner, W. et al: "Primary myelomeningocele closure and consequences", Curr Opin Urol, 12, 465-468, 2002.

Literatur:Wagner, W. et al: "Primary myelomeningocele closure and consequences", Curr Opin Urol, 12, 465-468, 2002.

Die Behandlung der neurogenen Harnblasendysfunktion, hier bei der MMC, ist in erster Linie auf die Protektion der Harnblase und der oberen Harnwege gerichtet und erst in zweiter Linie zur Behandlung der Inkontinenz ![]() Literatur:Nijman, R. J. M.: "Neurogenic and non-neurogenic bladder dysfunction" Curr Opin Urol 11, 577-583, 2001.

Literatur:Nijman, R. J. M.: "Neurogenic and non-neurogenic bladder dysfunction" Curr Opin Urol 11, 577-583, 2001.

Entsprechend des Ergebnisses der urodynamischen Untersuchung bzw. des Zystogrammes erfolgt die Behandlung der funktionalen Obstruktion bzw. des Refluxes zunächst Konservativ durch intermittierende Katheterisierung (Clean intermittend catheterization - CIC) und zwar im Kleinkindesalter (< 3 Jahre ) durch die Eltern ![]() Literatur:Filipas, D.: "Paediatric Urology" Curr Opin Urol, 12, 459-460, 2002.

Literatur:Filipas, D.: "Paediatric Urology" Curr Opin Urol, 12, 459-460, 2002.

Komplikationen sind selten ![]() Literatur:Campbell, J. B. et al: "Complications Associated with Clean Intermittent Catheterization in children with Spina Bifida", J Urol, 171, 2420-2422, 2004.

Literatur:Campbell, J. B. et al: "Complications Associated with Clean Intermittent Catheterization in children with Spina Bifida", J Urol, 171, 2420-2422, 2004.

Die transurethrale Katheterisieung erfordert allerdings die Einhaltung strenger Regeln der Aseptik ![]() Literatur:Naber, G. et al: "Infektion der Nieren und des Urogenitaltrakts", Chemotherapie Journal, 14, 78, 2004.

Literatur:Naber, G. et al: "Infektion der Nieren und des Urogenitaltrakts", Chemotherapie Journal, 14, 78, 2004.

Hier ist auf die Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts (RKI) hinzuweisen. Bei der Katheterisierung sind sterile Handschuhe, steriles Abdeckmaterial, Tupfer, Pinzette, Schleimhautantiseptikum für die Dekontamination der Harnröhrenöffnung und steriles Gleitmittel zu verwenden (Abbildung 9).

Eine Antibiotika - bzw. Chemoprophylaxe ist im Allgemeinen nicht erforderlich ![]() Literatur:Bakke, A., Digranes, A.: Bacteriuria in Patients Treated with Clean Intermittend Catheterization", Scand J Infect Dis 23, 577-582, 1991

Literatur:Bakke, A., Digranes, A.: Bacteriuria in Patients Treated with Clean Intermittend Catheterization", Scand J Infect Dis 23, 577-582, 1991

Insbesondere bei vorliegen eines VUR infolge Hyperaktivität des Detrusors bzw. DSD und der damit verbundenen Gefahr der Reflux-Nephropathie ist neben der Intermittierenden Katheterisierung die Medikamentöse Behandlung mit Neurotrop-muskulotropen Spasmolytika (z.B. Oxybutinin-Dridase ®) angezeigt ![]() Literatur:Mutschler, E. et al: "Arzneimittelwirkungen", 8. Auflage, WVG mbH Stuttgart, 2001. Bei Progression des Refluxes sind weitergehende Maßnahmen zur Senkung des intravesikalen Druckes mit Anticholinergika (Tolterodin-Detrusitol ®) erforderlich. Auch Botulinum-A-Toxin-Injektionen in den Detrusor (zystoskopisch) führen zur Vergrößerung des Harnblasenvolumens und der Compliance

Literatur:Mutschler, E. et al: "Arzneimittelwirkungen", 8. Auflage, WVG mbH Stuttgart, 2001. Bei Progression des Refluxes sind weitergehende Maßnahmen zur Senkung des intravesikalen Druckes mit Anticholinergika (Tolterodin-Detrusitol ®) erforderlich. Auch Botulinum-A-Toxin-Injektionen in den Detrusor (zystoskopisch) führen zur Vergrößerung des Harnblasenvolumens und der Compliance ![]() Literatur:Riccabona, M., Koen, M. et al: "Botulinum-A toxin injection into the detrusor: a safe alternative in the treatment of children with myelomeningocele with detrusor hyperreflexia", J Urol, 171, 845-848, 2004

Literatur:Riccabona, M., Koen, M. et al: "Botulinum-A toxin injection into the detrusor: a safe alternative in the treatment of children with myelomeningocele with detrusor hyperreflexia", J Urol, 171, 845-848, 2004

Bross, S. et al: "Botulinum-A-Toxin bei therapierefraktärer neurogener und nicht neurogener Detrusorhpyeraktivität", Urologe B, 42, 428-429, 2002.

Bei Überaktivität des Urethralsphinkters und Versagen der konservativen Therapie ist eine Augmentation der Harnblase angezeigt. Damit soll ein Niederdruckreservoir erzeugt werden um Kontinenz zu erreichen und die Nieren zu schonen. Auch eine Antirefluxoperation (Reimplantation) ist zu bedenken.

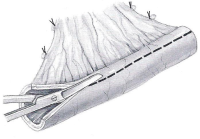

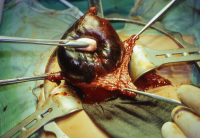

Kappentechnik (Cup-Patch): Sagittaler Schnitt zur Eröffnung der Harnblase und kappenförmige Auflagerungen des entsprechenden Darmstückes.

Die einzelnen Op-Schritte zur Bildung der Darmkappe und ihrer Auflagerung zur Harnblasenerweiterung sind in den Abbildung 10 und 3 aufgezeigt.

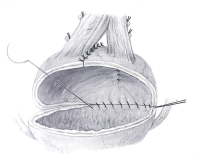

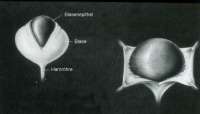

Dabei wird der Detrusormuskel kappenförmig von der Harnblasenschkeimhaut separiert. Als Folge stülpt sich die Mukosa wie ein Divertikel nach außen. Die Blasenkapazität und die Compliance vergrößern sich (Abbildung 12) ![]() Literatur:Stöhrer, M. et al: "Bladder Auto-Augmentation - An Alternative for Enterocytoplasty: Preliminary Results", Neurol and Urodyn, 14, 11-23, 1995

Literatur:Stöhrer, M. et al: "Bladder Auto-Augmentation - An Alternative for Enterocytoplasty: Preliminary Results", Neurol and Urodyn, 14, 11-23, 1995

Cartwright, P. C.: "Bladder Autoaugmentation: Early Clinical Experience", J Urol, 142, 505, 508, 1989.

In der Methode nach Cartwright erfolgt die Durchtrennung des Detrusors in sagittaler Richtung über dem Dach der Harnblase. Ausreichende Abpräparation des Detrusormuskels bei intakt erhaltener Schleimhaut der Harnblase. Danach Vorwölbung der Blasenschleimhaut in Form eines ausdehnten Divertikels (Harnblasenfüllung mit blauem Farbstoff zur besser Orientierung) (Abbildung 12).

Nach Augmentation ist die intermittierende Katheterisierung zur vollständigen Entleerung auch weiterhin angezeigt.

Bei einzelnen Patienten mit Wirbelsäulendeformationen oder bei Rollstuhlpatienten kann die Katheterisierung ![]() SchwierigkeitenSchwierigkeitenDie Anlage eines kontinenten Stomas im Nabelbereich ist hierbei angezeigt und zwar eine kontinente Appendico-Vesicostomie (Mitrofanoff) geeignet, speziell in Situationen mit Verschluss des Harnblasenhalses. Die Katherisierung über den Nabel ist somit, wie oben beschrieben eine Alternative für einzelne Patienten zur Augmenationder Harnblase empfiehlt sich dabei unter Verwendung von Caecum und Appendix.

SchwierigkeitenSchwierigkeitenDie Anlage eines kontinenten Stomas im Nabelbereich ist hierbei angezeigt und zwar eine kontinente Appendico-Vesicostomie (Mitrofanoff) geeignet, speziell in Situationen mit Verschluss des Harnblasenhalses. Die Katherisierung über den Nabel ist somit, wie oben beschrieben eine Alternative für einzelne Patienten zur Augmenationder Harnblase empfiehlt sich dabei unter Verwendung von Caecum und Appendix.

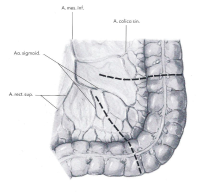

Bei schweren Dysfunktionen bzw. geschrumpften Harnblasen ist es notwendig ein neues Urinreservoir z.B. in Form eines "Indiana-Pouches unter Verwendung von Anteilen des Cäecum und Colon anzulegen.

![]()

Rowland, R.G., Kropp, B. P.: "Evolution of the Indiana continent urinary reservoir", J Urol, 152, 2247-2251, 1994

bereiten.

b

b

Weitere operative Maßnahmen bei Patienten mit MMC und erhöhtem Harnblasenauslasswiderstand sind: interne Urethrotomie bzw. Harnblasenhalsinzision oder Überdilatation ![]() Literatur:Rösler, K.M.: "Blasenstörungen bei jungen Erwachsenen mit Myelomeningozele: Ergebnisse urodynamisch-elektromyographischer Untersuchungen", Schweiz. med. Wschr., 120, 1091-1097, 1990.

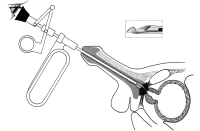

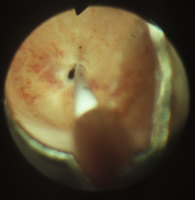

Die Abbildung zeigt das Verfahren der endoskopischen inneren Schlitzung bei Harnröhrenobstruktion (Abbildung 13).

Literatur:Rösler, K.M.: "Blasenstörungen bei jungen Erwachsenen mit Myelomeningozele: Ergebnisse urodynamisch-elektromyographischer Untersuchungen", Schweiz. med. Wschr., 120, 1091-1097, 1990.

Die Abbildung zeigt das Verfahren der endoskopischen inneren Schlitzung bei Harnröhrenobstruktion (Abbildung 13).

In Übereinstimmung mit v. Gool und Djurhuus ist aber im Interesse der Kontinenz bei diesen Patienten ein Niederdruck-Harnblasenreservoir zu bilden besser als durch Schlitzung im Sphinkter bzw. Harnblasenhalsbereich eine Inkontinenz zu riskieren.

Bei inaktiven Urethralsphinkter ist die Inkontinenz das Hauptproblem. Hier ist einmal die Augmentation der Harnblase zur Erhöhung der Harnblasenkapazität zu bedenken und als weitere operative Maßnahmen kommen infrage: artifizieller Sphinkter bzw. Kollageneinspritzungen (in Harnblase bzw. urethralen Sphinkter) ![]() Literatur:V. Gool, J. D., Nijman, R. J. M.: "Neuropathic Bladder and Sphincter Dysfunction in Children", EBU Update Series 18, 138-143, 1994.

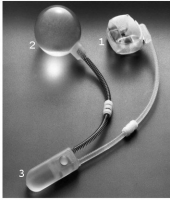

Der künstliche Harnblasensphinkter besteht aus einer auffüllbaren Manschette, die in die um die Harnröhre gelegt wird, einem Flüssigkeitsreservoir sowie dem dazugehörigen Schlauchsystem (Abbildung 14).

Literatur:V. Gool, J. D., Nijman, R. J. M.: "Neuropathic Bladder and Sphincter Dysfunction in Children", EBU Update Series 18, 138-143, 1994.

Der künstliche Harnblasensphinkter besteht aus einer auffüllbaren Manschette, die in die um die Harnröhre gelegt wird, einem Flüssigkeitsreservoir sowie dem dazugehörigen Schlauchsystem (Abbildung 14).

Ein frühzeitiger und adäquater Beginn der Behandlung ab der Geburt, hilft die Nierenfunktion für das ganze Leben zu erhalten ![]() Literatur:Dik, P. et al: "Early Start to Therapy Preserves Kidney Function in Spina Bifida Patients, Eur Urol, 49, 908-913, 2006.

Literatur:Dik, P. et al: "Early Start to Therapy Preserves Kidney Function in Spina Bifida Patients, Eur Urol, 49, 908-913, 2006.

Dabei ist es wichtig einen niedrigen Harnblasendruck zu erzielen durch intermittierende Katheterisierung und Spasmolytika (muskulo-muskuloneurotrop) zur Behandlung der Detrusorinstabilität bzw. der obstruktiven Uropathie. Dabei gehören weitergehend Augmentation bzw. Antirefluxplastik oder artifizieller Sphinkter (bei Inkontinenz) zum Konzept, wenn die konservative Therapie nicht ausreicht (s. Kasuistik).

Wichtig ist bei Kindern mit Spina bifida auch auf die psychosoziale Anpassung zu achten. So spielt nach den Untersuchungen von Zurmöhle et al auch die Wahl der Schule eine Rolle. Die Autoren fanden, dass der Besuch der Regelschule mit speziellen Integrationsprogrammen adäquater für die Entwicklung der Kinder war als eine Schule für Körperbehinderte (zumindest bei den leichteren Fällen) ![]() Literatur:Zurmöhle, U.-M. et al: "Psychosoziale Anpassung von Kindern mit Spina bifida", DÄB, 96, B165-B168, 1999.

Wichtig ist bei Kindern mit Spina bifida auch auf die psychosoziale Anpassung zu achten. So spielt nach den Untersuchungen von Zurmöhle et al auch die Wahl der Schule eine Rolle. Die Autoren fanden, dass der Besuch der Regelschule mit speziellen Integrationsprogrammen adäquater für die Entwicklung der Kinder war als eine Schule für Körperbehinderte (zumindest bei den leichteren Fällen)

Literatur:Zurmöhle, U.-M. et al: "Psychosoziale Anpassung von Kindern mit Spina bifida", DÄB, 96, B165-B168, 1999.

Wichtig ist bei Kindern mit Spina bifida auch auf die psychosoziale Anpassung zu achten. So spielt nach den Untersuchungen von Zurmöhle et al auch die Wahl der Schule eine Rolle. Die Autoren fanden, dass der Besuch der Regelschule mit speziellen Integrationsprogrammen adäquater für die Entwicklung der Kinder war als eine Schule für Körperbehinderte (zumindest bei den leichteren Fällen) ![]() Literatur:Zurmöhle, U.-M. et al: "Psychosoziale Anpassung von Kindern mit Spina bifida", DÄB, 96, B165-B168, 1999.

Literatur:Zurmöhle, U.-M. et al: "Psychosoziale Anpassung von Kindern mit Spina bifida", DÄB, 96, B165-B168, 1999.