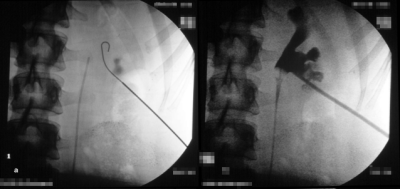

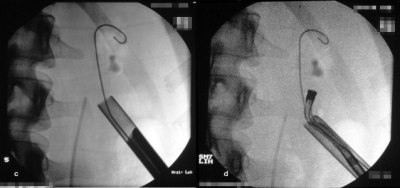

- Abbildung 7: Perkutane Nephrolitolapaxie

mit rigidem Instrument - a) Punktion des Nierenhohlraumsystems

b

b

Die Entscheidung zur perkutanen endoskopischen Steinentfernung ist abhängig von der Größe und Konfiguration des Hohlsystems, der Größe des Harnsteins und einer evtl. vorhandenen korrekturbedürftigen Abflussbehinderung (z.B. Harnleiter-Abgangsenge). Alternative Methoden, auch in Kombination, sind die ESWL, die Ureterorenoskopie (Flexibles Instrument) sowie offen operative bzw. laparoskopische Verfahren.

Die moderne Harnsteinbehandlung ermöglicht eine Reihe von Optionen ("Optionalismus"), d.h. ausgehend von der Steingröße, der Anzahl, den morphologischen Gegebenheiten bzw. der körperlichen Verfassung des Kindes oder Jugendlichen muss oftmals eine Einzelentscheidung getroffen werden. Auch die Methodenfreiheit des Behandlers spielt hier eine Rolle. Leitlinien als Empfehlungen sind aufgestellt, sind aber nicht in allen Fällen gesetzmäßig anwendbar.

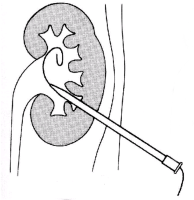

Bei der perkutanen Litholapaxie wird ausgehend von einer zumeist sonographiegesteuerten Punktion des Nierenhohlraumsystems und Dilatation des Punktionskanals ein Pyeloskop zur Steinzertrümmerung bzw. Entfernung eingeführt (Abbildung 7).

Bei der Anwendung perkutaner Methoden im Kindesalter ist die Größe des Instruments von Bedeutung. Hier hat sich ein miniaturisiertes Pyeloskop bewährt: ![]() Mini-PERC der Firma Wolf

Mini-PERC der Firma Wolf ![]() Literatur:Lahme, S., Bichler, K.-H. et al: "Minimally Invasive PCNL in Patients with Renal Pelvic and Calcyceal Stones" Eur. Urol. 40: 619-624, 2001.

Literatur:Lahme, S., Bichler, K.-H. et al: "Minimally Invasive PCNL in Patients with Renal Pelvic and Calcyceal Stones" Eur. Urol. 40: 619-624, 2001.

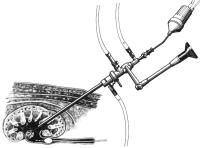

Zur perkutanen Entfernung von Steinen aus dem Nierenbeckenkelchsystem stehen auch flexible Instrumente zur Verfügung (Abbildung 8).

Die Abbildung zeigt das perkutane Vorgehen bei einem Nierenbeckenkelchstein (Abbildung 9).

Bei Anwendung der perkutanen Methoden mit entsprechend miniaturisierten Instrumenten finden sich Steinfreiheitsraten von 58% bzw. bei Entfernung der Reststeine von 81%. Bei zusätzlicher Anwendung von ESWL liegen die Erfolgsraten bei 90% bis 100% ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.