- Abbildung 5: Sonographie

- a) Sonographie der rechten Niere: Pyelektasie

Kinder mit Verdacht auf bzw. gesicherter Harnwegsinfektion sind, insbesondere bei Rezidiverkrankung, unabhängig von ihrem Alter mit Ultraschall (Nieren und Harnblase) zu untersuchen. Auszuschließen sind damit Harnstau (Abbildung 5), vesikoureterorenaler Reflux (VUR), Doppelniere, Nierenabszess bzw. morphologische Veränderungen der Harnblase (wie Trabekulierung oder Kapazitätsminderungen). Festzuhalten ist aber, dass bei über 50% der Kinder mit Harnwegsinfekt normale anatomische Verhältnisse vorliegen.

b

b

Sie dient zur Beurteilung von Lage und Größe der Nieren, ihrer Oberflächenkontur, des zentralen Reflexbandes sowie des Parenchym-Pyelonindexes. Der Nachweis einer gelappten Nierenoberfläche als Residuum der embryologischen Nierengliederung in Renculi entspricht im Kindesalter einem Normalbefund. Auszuschließen sind eine Erweiterung des Nierenbeckenkelchsystems als Hinweis auf Harnabflussstörung (Abbildung 5a), z.B. Ureterabgangsstenose, eines vesikoureterorenalen Refluxes (VUR), Verkleinerung der Organe (infolge Narbenbildung bei rezidivierenden Pyelonephritiden) oder auch Konkrementbildungen („Schlagschatten“) (Abbildung 5b).

Sonografische Diagnostik von zystischen Nierenerkrankungen. Beurteilung der Wanddicke und -kontur der Harnblase, Ausschluss von Divertikeln, Blasensteinen und eventuell Reflexe im Harnblaseninhalt bei eitriger bakterieller Zystitis.

Zur weiteren eingehenden Diagnostik dienen spezielle bildgebende Verfahren (![]() s. Bildgebende Verfahren).

s. Bildgebende Verfahren).

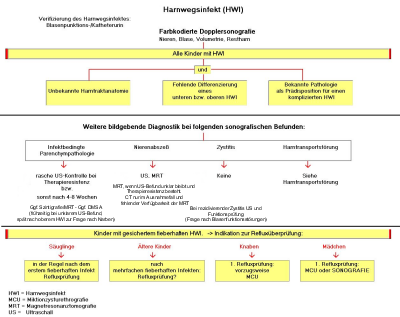

Den rationalen Einsatz der bildgebenden Verfahren in der Diagnostik von Harnwegsinfektionen und ihrer Komplikationen zeigt der Algorithmus (Abbildung 6).

Mittels der genannten Untersuchungen lassen sich unkomplizierte von komplizierten Harnwegsinfektionen – d.h. Vorliegen einer Harnabflussstörung – differenzieren.

Die Durchführung eines Miktionszysturethrogramms (MCU) gestattet neben der Abklärung des VUR, Urethradivertikelbildungen oder Urethradilatationen bei funktioneller infravesikaler Obstruktion sowie bei Knaben den Ausschluss von hinteren Harnröhrenklappen.

Das kann durch Kontrastmittelfüllung der Harnblase röntgenologisch oder nuklearmedizinisch mit radioaktivem Kontrastmittel erfolgen. Das Kontrastmittel muss über einen Katheter eingebracht werden.

Dadurch kann ein Reflux in den Harnleiter oder weiter in das Nierenbeckenkelchsystem nachgewiesen werden (Abbildung 7).

Beim Jungen ist gleichzeitig eine Kontrastdarstellung der Harnröhre möglich (Harnröhrenklappen).

Das Zystogramm dient zum Nachweis morphologischer Harnblasenveränderungen bei neurogener Harnblasenentleerungsstörung (Abbildung 8).

![]() Mehr Informationen zu Zystogramm und Miktionszysturethrogramm

Mehr Informationen zu Zystogramm und Miktionszysturethrogramm

Das Ausscheidungsurogramm (AUR) (Synonyma: Ausscheidungsurographie AUG, iv.-Urogramm IVU, intravenöses Pyelogramm IVP) eignet sich zur Verifizierung von Lageanomalien oder von Doppelanlagen des harnableitenden Systems (Ureter fissus) bei sonografischem Verdacht, bedarf aber einer strengen Indikationsstellung (Strahlenbelastung) (Abbildung 9) (![]() s. Niere/Anzahl/Überzählige/Abbildung 1).

s. Niere/Anzahl/Überzählige/Abbildung 1).

Die nuklearmedizinischen Verfahren wie die ![]() Nierenfunktionsszintigraphie dienen zur Funktionsbestimmung der Nieren bzw. der Abflussverhältnisse und dem Nachweis von narbigen Veränderungen des Nierenparenchyms. Die Abbildung zeigt als Beispiel die nuklearmedizinische Untersuchung bei einem jugendlichen Patienten mit refluxivem unteren Anteil einer Doppelniere (Abbildung 10).

Nierenfunktionsszintigraphie dienen zur Funktionsbestimmung der Nieren bzw. der Abflussverhältnisse und dem Nachweis von narbigen Veränderungen des Nierenparenchyms. Die Abbildung zeigt als Beispiel die nuklearmedizinische Untersuchung bei einem jugendlichen Patienten mit refluxivem unteren Anteil einer Doppelniere (Abbildung 10).

Mehr als die Hälfte der Kinder mit symptomatischem Harnwegsinfekt haben normale anatomische Verhältnisse. Es sind jedoch diejenigen mit der Ausbildung von Nierenparenchymnarben zu identifizieren. Der vesikoureterorenale Reflux (VUR) und die rezidivierenden Harnwegsinfekte (Pyelonephritis) sind prognostisch ungünstige Faktoren für die Ausbildung von Narben bzw. progressiven Nierenfunktionsstörungen mit ihren Komplikationen: Proteinurie, arterielle Hypertonie und letztlich Niereninsuffizienz (![]() s. Einleitung/Abbildung 6).

s. Einleitung/Abbildung 6).

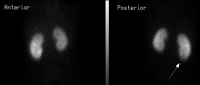

Die Detektionsraten von Nierenparenchymnarben im Ultraschall betragen 40%. Die Doppler-Sonografie kann die Detektionsrate erhöhen, ist jedoch nur bei Kindern mit hoher Compliance anwendbar. Als geeignetes und wenig aufwendiges weiteres bildgebendes Verfahren hat sich die statische Nierenszintigraphie (NZG) herauskristallisiert.

Als empfindlichstes Verfahren zum Nachweis von entzündlichen und postendzündlichen bzw. narbigen Veränderungen im Nierengewebe bewährt sich die statische Szintigraphie mit Tc-99m-DMSA. Der Nachweis von umschriebenen oder diffusen Minderanreicherungen des Radiopharmakons spricht für Parenchymdefekte z.B. in Folge des VUR. Das nachfolgende Beispiel zeigt einen kleinen Nierenparenchymdefekt bei VUR (Abbildung 11).