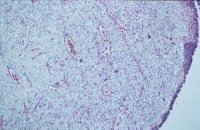

- Abbildung 3:

- Zystogramm: Kontrastmittelaussparung und Harnleiterabknickung durch Rhabdomyosarkom

b

b

b

b

b

b

Einzelbeschreibungen von Rhabdomysarkomen im Nierenbecken liegen vor ![]() Literatur:Harbough, J. T.: "Botryoid Sarcoma of the renal pelvis: A case report", J Urol, 100, 424-426, 1968.

Literatur:Harbough, J. T.: "Botryoid Sarcoma of the renal pelvis: A case report", J Urol, 100, 424-426, 1968.

Bostwick und Zollinger beschreiben das Vorkommen von RMS-Gewebe mit reichlich Skelettmuskulatur in Wilms-Tumoren (Fetal rhabdomymatous nephroblastoma) ![]() Literatur:Eble, J.N.: "Neoplasms of the kidney" in Bostwick, D.G, Eble, J.N: "Urologic Surgical Pathology", Mosby St. Louis, 1997

Literatur:Eble, J.N.: "Neoplasms of the kidney" in Bostwick, D.G, Eble, J.N: "Urologic Surgical Pathology", Mosby St. Louis, 1997

Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege", Springer Berlin, 1966

Grignon, D.J. et al: "Primary rhabdomyosarcoma of the kidney, a light microscopic study, Cancer, 62, 2027-2032, 1988

Eble, J.N.: "Fetal rhabdomyomatous nephroblastoma", J Urol, 130, 541-543, 1983

.

Siehe dazu auch im Hintergrund Tabelle zu Lokalisation, Symptomatik, Diagnostik und Therapie des RMS ![]() Tabelle 1

Tabelle 1 ![]() Literatur:Scholtmeyer, R. J.: "Rhabdomyosarkom des Urogenitaltraktes im Kindesalter", in Hohenfellner, R und Klippel, K. F.: "Urologische Kinderonkologie", Enke Stuttgart, 1982.

Literatur:Scholtmeyer, R. J.: "Rhabdomyosarkom des Urogenitaltraktes im Kindesalter", in Hohenfellner, R und Klippel, K. F.: "Urologische Kinderonkologie", Enke Stuttgart, 1982.

Mit 45% ist diese Lokalisation des embryonalen RMS am häufigsten und zwar in den Hodenhüllen, den Nebenhoden bzw. dem Samenstrang. Der Anteil des RMS an den Hodentumoren des Kindes beträgt 20%. Das rasch wachsende Tumorgewebe und die Tendenz zur frühzeitigen Metastasierung schränken die Prognose ein. Makroskopisch ist der weißgraue Tumor mit Einblutungen zumeist gekapselt. Histologisch entspricht er dem oben beschriebenen Bild. Seltener finden sich botryoide Strukturen wie in der Harnblase. Die paratestikulären embryonalen RMS breiten sich in die retroperitonialen Lymphknoten aus.

Das embryonale RMS ist der häufigste Harnblasentumor im Kindesalter. Der Tumor befällt in der Blase die Schleimhaut (Lamina propria und muscularis) vornehmlich am Harnblasenboden und hier im Trigonumbereich (Abbildungen 3,4,5). Er infiltriert die tieferen Schichten der Harnblasenwand und das benachbarte Gewebe des kleinen Beckens (Uterus und Vagina) und breitet sich lymphogen sowie hämatogen in entferntere Organe wie Lunge und Leber aus.

Leitsymptom bei der Tumorlokalisation in der Blase ist die schmerzlose Hämaturie. Weitere Beschwerden sind Dysurie und Wiedereinnässen nach bereits eingetretener Kontinenz sowie Harnblasenhalsobstruktion durch das Tumorgewebe bzw. dessen weitere Größenzunahme. Zur Abklärung erfolgt klinische Untersuchung: Inspektion und Palpation des Unterbauches sowie des äußeren Genitale (Abbildung 6,7). Die Sonographie zeigt typischerweise tumoröse Veränderungen in der Harnblase. Im Ausscheidungsurogramm sind bei Lokalisation des Tumors am Harnblasenboden, speziell dem Trigonum, Abflussbehinderungen bzw. Verdrängungen festzustellen. Im Zystogramm finden sich Kontrastmittelaussparungen, knotenförmig, zumeist polypös ![]() Literatur:Van Lessen, H. Rodeck, G., Korb, G.: "Das Rhabdomyosarkom der kindlichen Harnblase", Zeitschrift Kinderchirurgie, 8, 290-302, 1969. Die Abbildung zeigt die Verdrängung der Harnleiter durch ein RMS am Harnblasenboden (Abbildung 3).

Literatur:Van Lessen, H. Rodeck, G., Korb, G.: "Das Rhabdomyosarkom der kindlichen Harnblase", Zeitschrift Kinderchirurgie, 8, 290-302, 1969. Die Abbildung zeigt die Verdrängung der Harnleiter durch ein RMS am Harnblasenboden (Abbildung 3).

Endoskopisch sind polypöse, traubenförmige Tumoren der Harnblase zu erkennen, die sich ins Lumen ausbreiten. Das Trigonum ist dabei die häufigste Lokalisation (Abbildung 4,5) ![]() Literatur:Murphy, W.M.: "Urological Pathology", Saunders Philadelphia, 1989. Der Tumor besteht aus unreifem, embryonalem bzw. mesenchymalem Gewebe.

Literatur:Murphy, W.M.: "Urological Pathology", Saunders Philadelphia, 1989. Der Tumor besteht aus unreifem, embryonalem bzw. mesenchymalem Gewebe.

Zum Vorkommen des Rhabdomyosarkonms in der Prostata siehe ![]() Tabelle 1.

Tabelle 1.

Von der Vagina ausgehende RMS breiten sich in das Beckenbindegewebe sowie den Harnblasenboden infiltrierend aus (Abbildung 6,7).

![]() Als weiteres Beispiel der Befund bei einem zwei Jahre alten Mädchen mit einem embryonalen RMS, ausgehend vom Harnblasenboden mit Durchwachsung in die Scheide, das wir in den 70er Jahren in der Marburger Klinik sahen. Bei der Untersuchung fand sich neben einem Unterbauchtumor ein aus der Urethra austretendes, traubenförmiges Gewebe (Sarcoma botryoides) (Abbildung 8).

Als weiteres Beispiel der Befund bei einem zwei Jahre alten Mädchen mit einem embryonalen RMS, ausgehend vom Harnblasenboden mit Durchwachsung in die Scheide, das wir in den 70er Jahren in der Marburger Klinik sahen. Bei der Untersuchung fand sich neben einem Unterbauchtumor ein aus der Urethra austretendes, traubenförmiges Gewebe (Sarcoma botryoides) (Abbildung 8).

Zur Tumorverkleinerung erfolgten zunächst eine Strahlenbehandlung und anschließend die radikale Exenteration mit Harnblasen, Uterus und Vagina (Abbildung 8).

Histologisch fand sich ein embryonales RMS (s. Abbildungen 1 und 2). Postoperative Chemotherapie mit Aktinomyzin D. Nach 1,5 Jahren traten Rezidive im Becken, später multiple Metastasen in Lunge und Leber und im Gefolge der Exazerbation kam es zum Exitus ![]() Literatur:Feiber et al: "Das embryonale Rhabdomyosarkom der kindlichen Harnblase", "Urologische Kinderonkologie", Enke Stuttgart, 1982.

Literatur:Feiber et al: "Das embryonale Rhabdomyosarkom der kindlichen Harnblase", "Urologische Kinderonkologie", Enke Stuttgart, 1982.