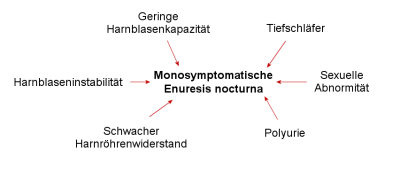

- Abbildung 1:

- Pathophysiologische Faktoren des nächtlichen Einnässens

- (mod. n.

Literatur:Yeung, Chung-kwong: "Nocturnal enuresis (bedwetting)", Curr Opin Urol 13: 337-343, 2003)

Literatur:Yeung, Chung-kwong: "Nocturnal enuresis (bedwetting)", Curr Opin Urol 13: 337-343, 2003)

Neuere Untersuchungen lassen vermuten, dass der primären Enuresis ein heterogenes Bündel von pathophysiologischen Faktoren zugrunde liegt.

Die primäre nächtliche Enuresis ist verursacht durch die fehlende Übereinstimmung zwischen nächtlicher Urinproduktion, der Harnblasenkapazitität und dem Nichtaufwachen, wenn es zur Blasenfüllung kommt ![]() Literatur:Djurhuus, J.C. et al: "Nocturnal Enuresis", Curr Opin Urol, 12, 317-320, 2002.

Literatur:Djurhuus, J.C. et al: "Nocturnal Enuresis", Curr Opin Urol, 12, 317-320, 2002.

Wobei man aber mit Djurhuus festhalten muss, dass wir derzeit noch weit davon entfernt sind, die Vorgänge im Einzelnen zu verstehen ![]() Literatur:Djurhuus, J.C. et al: "Nocturnal Enuresis", Curr Opin Urol, 12, 317-320, 2002.

Literatur:Djurhuus, J.C. et al: "Nocturnal Enuresis", Curr Opin Urol, 12, 317-320, 2002.

Polyurie ist die Folge des Fehlens von Antidiuretischem Hormon (ADH,![]() Adiuretin-VasopressinAdiuretin-VasopressinAdiuretin bzw. Vasopressin wird im Hypophysenhinterlappen gebildet.

Das Hormon fördert die Harnkonzentrierung in der Niere und zwar

durch Steigerung der Permeabilität für Wasser im distalen Tubulus

und den Sammelröhren (Rückresorption erhöht).

Neben der antidiuretischen Wirkung (V2 -Rezeptoren) besitzt

das Hormon auch konstriktorische Wirkungen (V1-Rezeptoren).

Adiuretin-VasopressinAdiuretin-VasopressinAdiuretin bzw. Vasopressin wird im Hypophysenhinterlappen gebildet.

Das Hormon fördert die Harnkonzentrierung in der Niere und zwar

durch Steigerung der Permeabilität für Wasser im distalen Tubulus

und den Sammelröhren (Rückresorption erhöht).

Neben der antidiuretischen Wirkung (V2 -Rezeptoren) besitzt

das Hormon auch konstriktorische Wirkungen (V1-Rezeptoren).

![]()

Mutschler, E. et al: "Arzneimittelwirkungen", 8. Auflage, WVG mbH Stuttgart, 2001

).

Eine eingeschränkte Harnblasenkapazität und Detrusorhyperaktivität spielen eine Rolle in der Pathophysiologie der nächtlichen Enuresis. In 30% liegt eine nächtliche Detrusorinstabilität vor ![]() Literatur:Watanabe, H., et al: "Treatment system for nocturnal enuresis according to an original classification system", Eur Urol 25: 43-50, 1994.

Literatur:Watanabe, H., et al: "Treatment system for nocturnal enuresis according to an original classification system", Eur Urol 25: 43-50, 1994.

Dabei wird ursächlich vermutet, dass ein Mangel an inhibitorischen Signalen im Hirnstamm die Detrusoraktivität und die Miktion während des Schlafes beeinflussen.

Fernerhin ist eine Störung des Aufwachens als Antwort auf die erhöhte Harnblasenfüllung festzustellen („Tiefschläfer“).

Die wesentlichen pathogenetischen Faktoren der Enuresis können aus heutiger Sicht in Übereinstimmung mit Djurhuus et al wie folgt zusammengefasst werden (Abbildung 2) ![]() Literatur:Djurhuus, J. C., Rittig, S., Norgaard, J. P.: "Enuresis Nocturna", EBU 3, 24, 186-191, 1994

Literatur:Djurhuus, J. C., Rittig, S., Norgaard, J. P.: "Enuresis Nocturna", EBU 3, 24, 186-191, 1994

Djurhuus, J.C. et al: "Nocturnal Enuresis", Curr Opin Urol, 12, 317-320, 2002

.

Nicht vergessen werden dürfen bei der primären, nächtlichen Enuresis erhebliche psychologische und soziale Probleme, die infolge der Erkrankung Kinder und Eltern belasten ![]() Literatur:Yeung, Chung-kwong: "Nocturnal enuresis (bedwetting)", Curr Opin Urol 13: 337-343, 2003.

Literatur:Yeung, Chung-kwong: "Nocturnal enuresis (bedwetting)", Curr Opin Urol 13: 337-343, 2003.

Auch ist zu bedenken, dass Blasendysfunktionen aus Gründen entstehen, die bisher nicht geklärt sind, z.B. schlechte Miktionsgewohnheiten in der Kindheit. Diese Alterationen können das Zusammenspiel zwischen Sphinkter und Detrusor (Harnblase) beeinflussen und sich mit der Zeit manifestieren ![]() Literatur:Tanagho, E.A., Schmidt, R.A.: "Neurogene Blasenerkrankungen" in Tanagho, E.A., McAnninch, J. W.: "Smiths Urologie", Springer Berlin, 1992.

Literatur:Tanagho, E.A., Schmidt, R.A.: "Neurogene Blasenerkrankungen" in Tanagho, E.A., McAnninch, J. W.: "Smiths Urologie", Springer Berlin, 1992.

Traditionell besteht die Ansicht, dass das Vorkommen der Enuresis bei Kindern mit dem Älterwerden abnimmt (Tabelle 1).

| Alter | Entwicklungsstand |

|---|---|

| Neugeborene | Miktion ungehemmt |

| Säuglinge | Zunehmende Detrusoraktivität |

| 2jährige | Harndrang |

| Ab 4 Jahren | Willkürliche Steuerung der Miktion, Abnahme der Detrusoraktivität Änderung der Harnkonzentration (Tag/Nacht) |

So finden sich im Alter von 4 Jahren etwa 25% Bettnässer.

Im Alter von 7 Jahren leiden ca. 7% hin und wieder unter nächtlichem Bettnässen, mit 20 Jahren 1-3%! Es bleibt dazu aber festzuhalten, dass ältere Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene mit deutlichen Symptomen keinen signifikanten Rückgang der Enuresis aufweisen, z.T. traten in diesen Altersgruppen 3 bis 4 Einnässungen pro Woche auf.

Die Kontinenz ist an die ![]() Entwicklung der entsprechenden Innervation gebunden.

Entwicklung der entsprechenden Innervation gebunden.