Therapie

- a

b

b

-

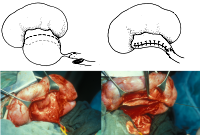

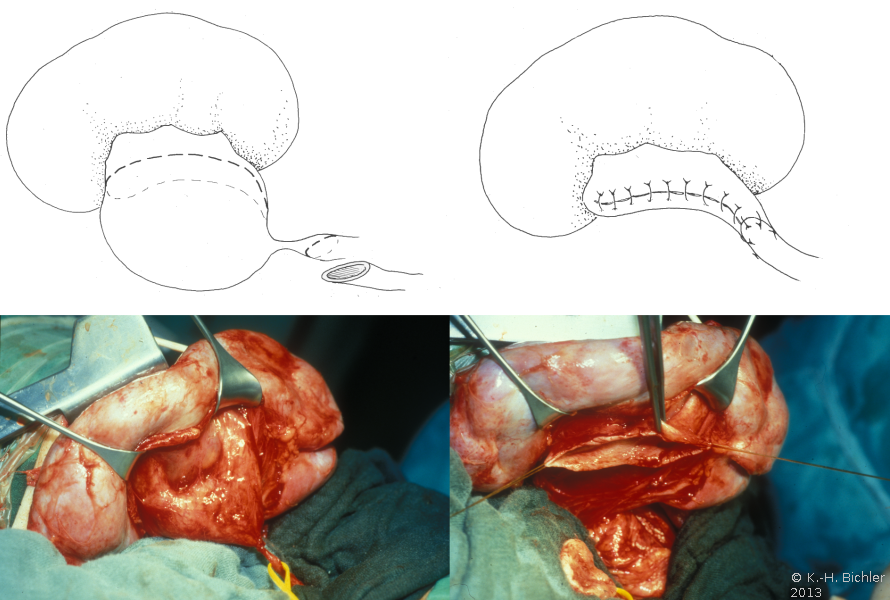

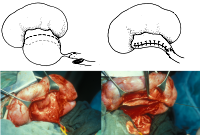

- Abbildung 9: Operation der Ureterabgangsstenose nach der Methode Anderson Hynes

-

- Schematische Darstellung der Resektion des Nierenbeckens mit dem engen Harnleiterstück, Anastomosierung des Harnleiters mit dem Nierenbecken

Intraoperativer Situs des erweiterten Nierenbeckens mit der Harnleiterngen. Zustand nach Resektion des Nierenbeckens und des eng gestellten Harnleiterstückes

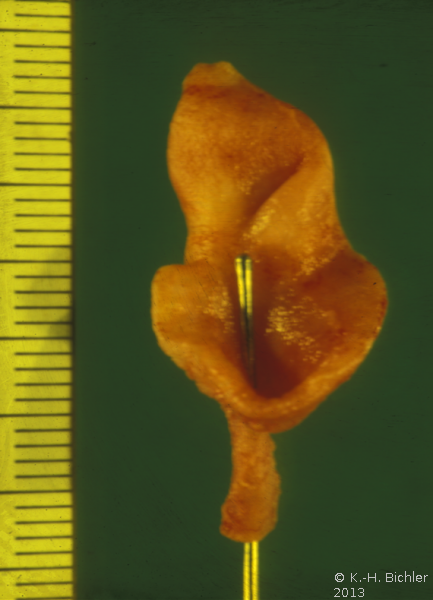

- Reseziertes Nierenbecken und Harnleiterenge

- a

b

b

-

- Abbildung 10: Ausgedehnte Hydronephrose rechts (6 Jahre alter Junge)

-

- Ausscheidungsurogramm: Hydronephrose bei Ureterabgangsstenose

- Zustand nach Anderson-Hynes-Operation. Reseziertes Nierenbecken und beginnende Verschlankung der Kelche

-

- Abbildung 11:

- Nierenfunktionszintigraphie nach Ureterabgangsplastik (11 Jahre alter Junge)

Das Ziel der Behandlung ist grundsätzlich die Nierenfunktion zu erhalten und die Beseitigung oder wenigstens die Abschwächung der Symptome.

Die Behandlung der Ureterabgangsstenose in der postnatalen Phase ist nicht mit festen Regeln versehen.

So wird die Pyeloplastik bei asymptomatischen Kindern mit normaler Funktion aber weit gestelltem Nierenbecken kontrovers diskutiert  Literatur:Salem, Y. H. et al: "Outcome analysis of pediatric pyeloplasty as a function of patient age, presentation and differential renal function", J Urol 154, 1889-1893, 1995.

Während in den früheren Jahrzehnten die operative Versorgung im Mittelpunkt stand und unbestritten war, wird heute eine mehr abwägende Haltung eingenommen. Immerhin hat sich gezeigt, dass bei nicht eingeschränkter Nierenfunktion und regelmäßigen Kontrollen oftmals eine Operation unterbleiben kann. Dieses Vorgehen hat aber Gefahren, da sich im Verlauf eine Funktionseinschränkung der Nieren zeigen kann.

Literatur:Salem, Y. H. et al: "Outcome analysis of pediatric pyeloplasty as a function of patient age, presentation and differential renal function", J Urol 154, 1889-1893, 1995.

Während in den früheren Jahrzehnten die operative Versorgung im Mittelpunkt stand und unbestritten war, wird heute eine mehr abwägende Haltung eingenommen. Immerhin hat sich gezeigt, dass bei nicht eingeschränkter Nierenfunktion und regelmäßigen Kontrollen oftmals eine Operation unterbleiben kann. Dieses Vorgehen hat aber Gefahren, da sich im Verlauf eine Funktionseinschränkung der Nieren zeigen kann.

Sigels Formulierung: "Hauptaufgabe ist, echte von unechten Stenosen zu unterscheiden" trifft die Problematik überzeugend  Literatur:Sigel, A., Ringert, R.-H.: "Kinderurologie", 2. Auflage, Springer Berlin, 2001.

Literatur:Sigel, A., Ringert, R.-H.: "Kinderurologie", 2. Auflage, Springer Berlin, 2001.

Entsprechend dem Algorithmus zur Diagnostik empfiehlt sich die abwartende Haltung unter bestimmten Kautelen (s. Abbildung Algorithmus).

Abhängig vom Ergebnis wiederholter NF-SZ und dem Fortschreiten der Hydronephrose bzw. Komplikationen wie Harnsteinbildung ist eine operative Maßnahme angezeigt ( s. Hintergrund Anderson Hynes).

s. Hintergrund Anderson Hynes).

Während im Kleinkindesalter die offen operative oder Laparoskopische Behandlung in Frage kommt, sind beim Jugendlichen bzw. Erwachsenen auch alternative Verfahren wie Schlitzung der Engstellung bzw. Dilatation möglich  Literatur:Richman, M. N., Krishnan, R., Carson, C. C.: "UPJ Obstruction", Contemporary Urology Vol. 13, S. 67-84, 2001 .

Die Methode der Wahl bei offen operativem bzw. laparoskopischem Vorgehen ist das Verfahren nach Anderson Hynes (Abbildung 9), bzw. endoskopisch durch Schlitzung und Schienung.

Literatur:Richman, M. N., Krishnan, R., Carson, C. C.: "UPJ Obstruction", Contemporary Urology Vol. 13, S. 67-84, 2001 .

Die Methode der Wahl bei offen operativem bzw. laparoskopischem Vorgehen ist das Verfahren nach Anderson Hynes (Abbildung 9), bzw. endoskopisch durch Schlitzung und Schienung.

Die Nierenbeckenplastik nach Anderson-Hynes ist eine sichere, sehr Erfolg versprechende operative Maßnahme, die bei Neugeborenen, Kleinkindern und im Kindesalter mit wenigen Komplikationen durchgeführt werden kann.

Der Eingriff ist bei symptomatischen Patienten und solchen mit eingeschränkter Nierenfunktion darüber hinaus unabhängig vom Alter angezeigt, auch bei ausgedehnter Sackniere (Abbildung 10).

Die Erfolgsrate der Pyeloplastik nach Anderson-Hynes wird mit ca. 95% angegeben  Literatur:Arun, N. Kekre, N. S., Nath. V., et al: "Is open pyeloplasty justified?", Br J Urol. 80(3): 379-381, 1997

Literatur:Arun, N. Kekre, N. S., Nath. V., et al: "Is open pyeloplasty justified?", Br J Urol. 80(3): 379-381, 1997

Brooks; J. D., Kavoussi, L. R., Preminger, G. M. et al: "Comparison of open and endourologic approaches to the obstructed ureteropelvic junction", Urology 46(6): 791-795, 1995. Nephrektomie ist allerdings bei erheblich eingeschränkter Nierenfunktion (< 15%) angezeigt (s. Abbildung 3)  Literatur:Richman, M. N., Krishnan, R., Carson, C. C.: "UPJ Obstruction", Contemporary Urology Vol. 13, S. 67-84, 2001 .

Die postoperativen Kontrollen mit Hilfe der NFZG zeigen im Allgemeinen noch eine Abflussverzögerung über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, oder bleibend wobei die Nierenfunktion in der überwiegenden Zahl der Fälle eine deutliche Verbesserung aufweist. Ursache der postoperativ eingeschränkten Abflussverhältnisse können anlagebedingte bzw. durch länger bestehende Abflussbehinderung verursachte Austreibungsschwächen des Nierenbeckens sein.

Literatur:Richman, M. N., Krishnan, R., Carson, C. C.: "UPJ Obstruction", Contemporary Urology Vol. 13, S. 67-84, 2001 .

Die postoperativen Kontrollen mit Hilfe der NFZG zeigen im Allgemeinen noch eine Abflussverzögerung über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, oder bleibend wobei die Nierenfunktion in der überwiegenden Zahl der Fälle eine deutliche Verbesserung aufweist. Ursache der postoperativ eingeschränkten Abflussverhältnisse können anlagebedingte bzw. durch länger bestehende Abflussbehinderung verursachte Austreibungsschwächen des Nierenbeckens sein.

Kasuistik

Kasuistik

Als Beispiel der postoperative Verlauf bei einem 11 Jahre alten Jungen mit einer extrinsischen Ureterabgangsenge links (aberrierende Gefäße). Bei einer Kontrolle vier Jahre nach der Operation fand sich im NFZG eine Abflussverzögerung links bei unauffälliger Nierengesamtfunktion (TER MAG3 291 ml/1.73 m²) und Seitenverteilung (Abbildung 11).

b

b

b

b