- Abbildung 1:

- Ureterabgangsstenose rechts mit Hydronephrose

B

B

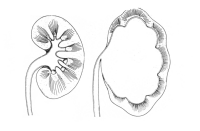

Die durch ein Abflusshindernis bedingte Hydronephrose ist gekennzeichnet durch Ausweitung des Nierenbeckens und Druckatrophie des Nierengewebes (Abbildung 1,2). Davon zu unterscheiden ist die Pyelektasie (Weitstellung des Nierenbeckens) ohne Parenchymveränderung, z.B. bei kurz dauernder Obstruktion durch Harnsteine oder kongenital weitgestelltes Nierenbecken ohne Abflussbehinderung (s. Abbildung 18).

Ursachen bei der Entstehung kindlicher Hydronephrosen sind Stenosen im pelviureteralen Übergang (intrinsisch) bzw. Schleimhautfalten in Kombination mit aberrierenden Gefäßen, Engstellen im distalen Harneiter, Megaureteren, Ureterozelen und Beckennieren (extrinsisch).

Allerdings sind auch funktionale bzw. Störungen der Innervation (Atonie bzw. Spastik) als Ursache zu bedenken. Als Ursache der Ureterabgangsstenose kann so ein aperistaltisches Teilstück des Ureters vorliegen.

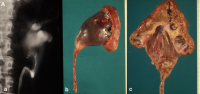

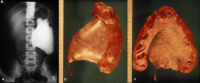

Folgen des Harnstaus sind Parenchymreduktion durch den hydrostat. Druck bzw. ischämische Atrophie ![]() Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966, Harnwegsinfekte bzw. Harnsteinbildung. Im Extremfall kann es zur Ausbildung einer Sackniere oder Pyonephrose mit Untergang des Parenchyms kommen. Die Abbildungen zeigen hydronephrotische Nieren bei chronischen Harntransportstörungen (Abbildung 3).

Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966, Harnwegsinfekte bzw. Harnsteinbildung. Im Extremfall kann es zur Ausbildung einer Sackniere oder Pyonephrose mit Untergang des Parenchyms kommen. Die Abbildungen zeigen hydronephrotische Nieren bei chronischen Harntransportstörungen (Abbildung 3).

Die Hydronephrotischen Veränderungen finden sich bereits pränatal bzw. postnatal. Rezidivierende Harnwegsinfekte bzw. Harnsteinbildung führen mit der entsprechenden Symptomatik zur Abklärung.