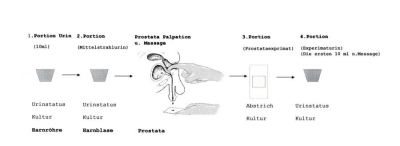

- Abbildung 1:

- Schema der sogenannten Viergläserprobe

Diese wenig präzise Diagnose (s.o.) bedarf der Abklärung: bakteriell oder nicht bakteriell ![]() Literatur:Flüchter, S. H., Bichler, K.-H. et al: "Verletzungen und Erkrankungen der Prostata" in Bichler, K.-H.: "Das urologische Gutachten", Springer Berlin, 2004.

Literatur:Flüchter, S. H., Bichler, K.-H. et al: "Verletzungen und Erkrankungen der Prostata" in Bichler, K.-H.: "Das urologische Gutachten", Springer Berlin, 2004.

Dysurie, häufiger Harndrang, Schmerzen im Dammbereich, anogenitales Syndrom, erektile Dysfunktion, Kopfschmerzen, Müdigkeit.

Im Vordergrund steht die rektale Untersuchung mit Massage der Prostata zur Gewinnung von Se kret für die Differentialdiagnostik: bakteriell oder nicht infektiös bzw. Prostatodynie.

Hierzu hat sich die Untersuchungstechnik nach MEARES und STAMEY bewährt (Abbildung 1) ![]() Literatur:Meares, E.M., Stamey, T.A.: "Bacteriologic localization patterns in bacterial prostatitis and urethritis", Invest Urol, 5, 492-518, 1968.

Literatur:Meares, E.M., Stamey, T.A.: "Bacteriologic localization patterns in bacterial prostatitis and urethritis", Invest Urol, 5, 492-518, 1968.

Schema der sogenannten Viergläserprobe: Der Patient entleert wenig Urin in das erste Glas (Harnröhrenbeteiligung?). Die weitere Portion, zweites Glas, die man als Mittelstrahlurin bezeichnet (Harnblase), wird gewonnen ohne die Harnblase komplett zu entleeren. Nach rektaldigitaler Prostatamassage wird ein Tropfen des Prostatasekrets aufgefangen oder ein Harnröhrenabstrich entnommen (drittes Glas). Anschließend entleert der Patient die Blase vollständig in ein viertes Glas (Experimaturin). Alle Proben werden mikroskopisch wie bakteriologisch untersucht

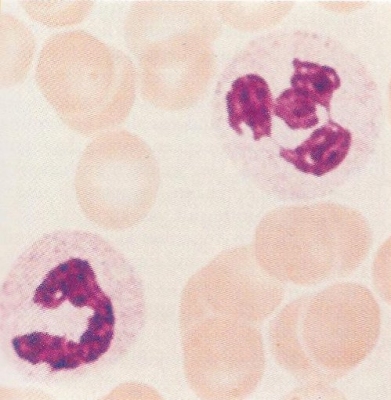

Erhöhte Zahlen von neutrophilen Granulozyten (Abbildung 2) (Größer als 10/Gesichtsfeld) im Prostataexprimat oder dem Exprimaturin sprechen für eine Prostatitis - chronisch bakterielle Prostatitis (cBP).

Bei Patienten mit chronisch bakterieller Prostatitis finden sich in größerer Zahl Uropathogene im Exprimat bzw. Exprimaturin.

Zur weiteren Diagnostik ist eine Samenanalyse angezeigt mit entsprechender Mikrobiologie. Bei chronisch bakterieller Prostatitis finden sich Keime entsprechend der Exprimatanalyse.

Mit der transrektalen Sonographie sind Verkalkungen der Prostata darstellbar. Sie können als Keimnester der bakteriellen Prostatitis wirken. Zumeist werden sie aber bei älteren Patienten nebenbefundlich festgestellt (Abbildung 3).

Patienten mit einer chronisch bakteriellen Prostatitis bedürfen der Abklärung der Infektionssituation und der Keimbestimmung zur Einleitung der Behandlung.

Zur Therapie der Wiederkehrenden Entzündung empfiehlt sich eine niedrig dosiertes Fluorquinolon und zwar intermittierend bei Auftreten der Symptomatik. In hartnäckigen Fällen (auch mit Calculi) ist eine transurethrale Resektion des infizierten Prostatagewebes angezeigt ![]() Literatur:Naber, K. G., Weidner, W.: "Prostatitis" in Armstrong, D., Cohen, J.: "Infectious Diseases" Vol. 1, Mosby St. Louis, 1999.

Literatur:Naber, K. G., Weidner, W.: "Prostatitis" in Armstrong, D., Cohen, J.: "Infectious Diseases" Vol. 1, Mosby St. Louis, 1999.