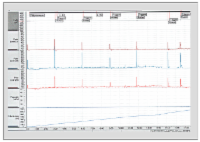

- Abbildung HG1:

- a) MCU mit Reflux

c

c

b

b

b

b

Nach Füllung der Blase mit einem Kontrastmittel, immer mittels Katheter (z.B. via suprapubischen Katheter) wird die normale Miktion unter Röntgendurchleuchtung beobachtet. Damit ist auch eine funktionelle Aussage möglich, ebenso werden pathologische Strukturen im Bereich der Urethra erkannt.

Für die Diagnostik eines vesikoureteralen bzw. -renalen Refluxes ist ebenfalls das MCU erforderlich. Es kann röntgenologisch nach Kontrastmittelfüllung der Harnblase oder nuklearmedizinisch mit radioaktivem Kontrastmittel erfolgen (Abbildung HG1).

Einspritzen von Kontrastmittel entgegen der physiologischen Flussrichtung des Urins in die Harnröhre. Damit werden speziell Strikturen der Harnröhre bildlich dargestellt.

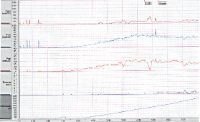

Die Einlage des Messkatheters erfolgt bei Kindern i.d.R. suprapubisch im Rahmen einer kurzen Narkose. Aber auch die Einlage des Messkatheters durch die Urethra ermöglicht nach Abklingen der Narkose (ca. 5-6 Stunden) die Messung (Abbildung HG2).

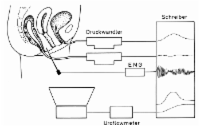

Im Rahmen der Messung werden kontinuierlich die Abdominaldrücke durch einen Druckabnehmer im Rektum und die Drücke innerhalb der Blase durch einen Druckabnehmer aufgezeichnet, es resultiert rechnerisch die Detrusorleistung als Differenzdruck. Parallel sollte das Füllvolumen der Harnblase, ein Elektromyeologramm und eine evtl. Uroflowmetrie angezeigt werden. Während der Profilometrie wird der Messkatheter unter definierten Bedingungen durch die Harnröhre zurückgezogen und zeichnet somit eine Druckkurve über den gesamten Verlauf.

Die Durchführung der Zystomanometrie unter Röntgenkontrolle erlaubt eine Aufzeichnung in den entscheidenden Phasen der Blasenfüllung und der Blasenentleerung mittels der Durchleuchtung sowie die Befundaufzeichnung auf einem Videorecorder. Während der Zystomanometrie wird über einen Katheter mit kleinem Querschnitt die Blase gefüllt und über ein 2. Lumen der Blasenbinnendruck während der Füllungs- und Miktionsphase gemessen. Ergänzend kann über ein 3. Lumen der Harnröhrendruck während der Blasenfüllung und -entleerung gemessen werden. Parallel dazu erfolgt die Registrierung des Abdominaldrucks über eine Druckaufnehmersonde im Rektum.Rechnerisch wird durch das Blasendruckmessgerät eine Differenzkurve zwischen Blasenbinnendruck und Abdominaldruck erstellt, die die reine Detrusorleistung widerspiegelt. Daneben wird über Klebe- oder Nadelelektroden ein Elektromyogramm des Beckenbodens mitgeschrieben, um die Aktivitäten des Beckenbodensmit denen der Blase zu vergleichen. Weitere vorhandene Kanäle bei der Parallelregistrierung erlauben die Aufzeichnung der miktionierten Harnmenge sowie ggf. der in die Blase instillierten Flüssigkeitsmenge. Hieraus resultieren typische Kurven, aus denen i.d.R. sehr schnell und gezielt die endgültige Diagnose hergeleitet werden kann, wie an der Beispielskurve aufgezeigt werden kann. Hier fällt sofort der zum Füllvolumen nahezu parallel verlaufende Detrusordruck auf, damit eindeutig der Nachweis einer sog. Low-compliance bladder.

Nach einem kompletten Füllungs- und Entleerungszyklus kann der Messkatheter unter definierten Bedingungen aus der Blase über die Harnröhre langsam zurückgezogen werden. Damit wird ein sog. Urethradruckprofil aufgezeichnet, welches die in Ruhe gemessenen Drücke in der Harnröhre mit den Drücken in der Blase vergleicht. Erfolgt diese Urethraprofilometrie unter gleichzeitiger abdomineller Druckbelastung (Husten, Pressen) spricht man von einer Urethrastressprofilmessung. Die parallel geführte Viedeoaufzeichnung der Durchleuchtung zeigt, da die Blase mit verdünntem Kontrastmittel gefüllt wird, einen evtl. auftretenden vesikoureteralen Reflux während der Füllungsphase und die Konfiguration des Blasenhalses und der Harnröhre während der Miktionsphase. Mit den modernen Blasendruckmessgeräten sind eine Nachbearbeitung der Befunde sowie ihre EDV-gerechte Speicherung möglich. Die Standardbedingungen für eine Zystomanometrie sind international vereinheitlicht. Die Zystomanometrie wird vorwiegend in sitzender Patientenposition durchgeführt, kann aber auch liegend, besonders bei tetraplegischen Patienten, durchgeführt werden.

Aufgezeichnet werden zusätzlich weitere Angaben des Patienten, wie z. B. erster Harndrang und definitiver Harndrang.

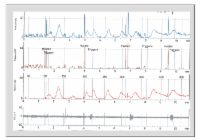

Urodynamisch ergeben sich bei den verschiedenen Störungen entsprechende Kurven (Abbbildung HG3).

Der Aufbau des Reflexbogens durch Wegfall der hemmenden Fasern oberhalb des sakralen Miktionszentrums führt zu einer reflektorischen Detrusoraktivität (p det) bei zunehmender Füllung mit der Folge einer Miktion. Die fehlende konträrlaufende Aktivität (EMG) des Beckenbodens (Detrusor-Sphincter-Dyssynergie) beweist die fehlende Beteiligung des Beckenbodens und damit des Schließmuskels.

Durch Störung des Reflexbogens unterhalb des sakralen Miktionszentrums wird eine muskuläre Reaktion (p det) a.G. fehlender nervaler Impulse bei zunehmender Füllung der Harnblase auch nach Aufforderung zur Miktion verhindert, es findet sich die sog. schlaffe Blase.

Ein nahezu starrer Detrusormuskel verhindert die Dehnung bei Füllung mit der Folge eines füllungsproportionalen Druckanstieges [proportionaler Verlauf von p ves (Druck innerhalb der Harnblase) und Füllungsvolumen].